天井断熱にネオマフォーム

伊豆の国市の堀部安嗣建築設計事務所の設計の住宅工事現場からです。

他の現場からのアップが続き、ちょっと間が空いたので、本日より3連投いってみましょう。

今回の住宅は、ほぼ平屋。

整形の四角の中心に小さな二階部分があります。

平屋部分の天井断熱材は、吹込みのセルロースファイバーが21cm。

そして、二階部分の天井断熱材は、ネオマフォームが9.5cmと2.5cmで12cm。

これが、ネオマフォーム。

そもそも断熱材には、大きく分けて3種類あります。

【繊維系断熱材】

グラスウールやロックウールなど、細かい綿状になったもの。

湿気の調湿能力がないので、防湿層は必須です。

【発泡系断熱材】

ポリスチレンやウレタンなどに空気の気泡を閉じ込めて発泡させたもの。

ボード状と現場吹き付けがあります。

【自然素材系断熱材】

羊毛断熱材や、マクスで使っている木質繊維断熱材など。

セルロースファイバーは原材料が主に新聞紙であり、紙も木の繊維から作られるので、この仲間。

基本的に調湿性があるけど、過信は禁物。

特に、羊毛断熱材の調湿性は実は大したことない。

どれも一長一短があり、性能よりも正しい施工のほうが大事。

基本、厚ければ厚いほど、断熱性は高まりますが、ものによって、断熱性能そのものは当然違います。

「断熱区分」と言いまして、熱伝導率という性能(簡単に言えば熱の伝わりにくさ)によって、A~Fまでランクづけられています。

例えば、安いグラスウールはB。

密度の高いグラスウールや、マクスが使っている木質繊維断熱材はC。

マクスで基礎断熱に使っているポリスチレンフォームはD。

上の写真で私が持っている二階の断熱材のネオマフォームは1種のフェノールフォームと言って最高区分のF。

熱伝導率では、1階屋根のセルロースファイバーが0.04で、2階屋根のネオマフォームが0.02で倍違うので、計算上では(実際は密度による熱容量の違いなどがありそんなに単純ではないけど)、21cmの1階より、12cmの2階の方が、熱を伝えにくい、となるわけです。

意匠上、仕様が上下階で違うわけですが、なかなか複雑ですよね。

が、実はこんなことはちょっと勉強すればすぐに分かること。

分からない業界人は勉強不足。

もっともっと複雑なのは、実際の納まり。

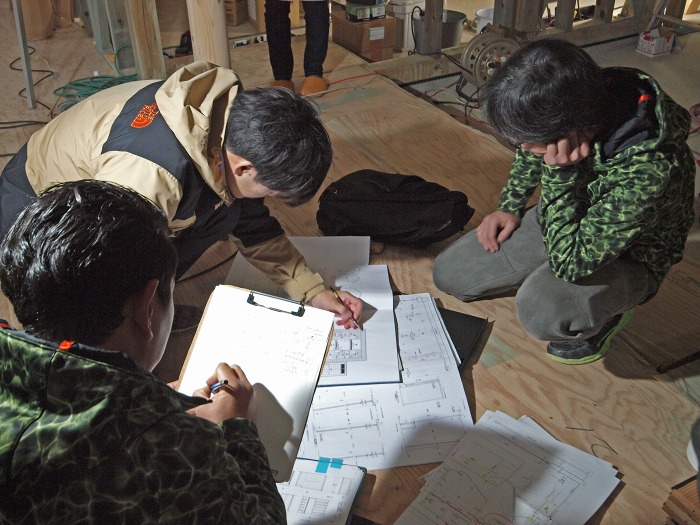

担当所員のヨシクン、現場監督の城内、社員大工の宮崎の三人、現場で図面を囲んで、

ブツブツブツブツ…。

昨日ご紹介した、堀部さん設計の菅組さんのモデルハウス、菅組さんの設計の方は前からの知り合いなので聞いたら、やっぱり泣くほど大変だったとか…(笑)。

神は細部に宿る、と言いますが、神様だらけなのよねぇ…(涙)。

2020年01月29日

Post by 株式会社 macs

About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。