富士市で注文住宅の基礎工事着工

地盤補強工事までご紹介していたお宅で、基礎工事が始まりました。

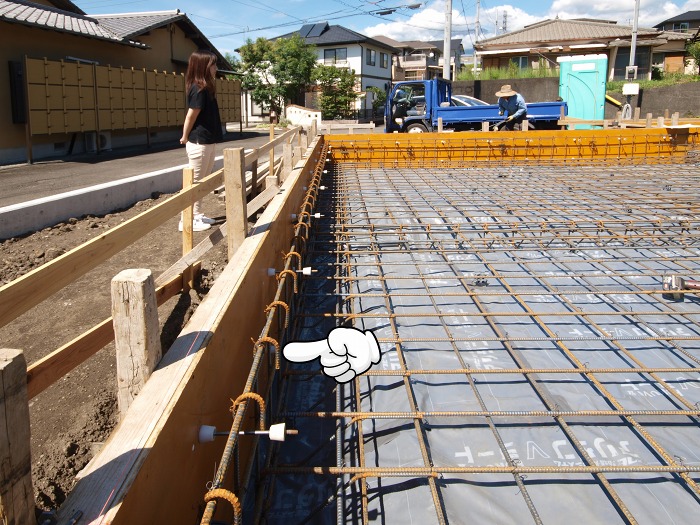

まだまだ暑い中、鉄筋工事が進んでいます。

外周部だけでなく、内部に地中梁があるので、鉄筋も大変です。

設計女子の祭ちゃんも工事の様子を観察中。

現場のことを知らないと、設計も出来ないのです。

設計に関係するところと言えば、指差している所。

「せん断補強筋端部のフック」

です。

住宅の基礎でこの部分がフックになっているのは、あまり見かけません。

ですが、厳密には、

告示「平12建告第1347号」において、鉄筋コンクリート造とする場合の「べた基礎」及び「布基礎」に配筋する仕様規定で、「主筋と補強筋とは緊結したものとする」とあります。

この「緊結」とは、鉄筋工事において通常使用する結束線(細い針金で縛る)により結ぶ方法ではNGです。

なので、写真のように、フック状にするか、Tヘッドバーと呼ばれる形状の鉄筋にするのが、厳密には正解だと私は考えます。

フックが引っかかっている水平に伸びる鉄筋が「主筋」、

そしてフック状になっている鉄筋が「せん断補強筋」、と言います。

主筋は主に、基礎が「曲げの力」で壊れようとする時に抵抗します。

せん断補強筋は、基礎が文字通り「せん断されようとする力」に抵抗します。

どちらが大事ではなく、どちらも大事、です。

木造住宅の基礎くらいでは、基礎のせん断力は大して大きくないので、フックなど不要、という考え方もありますが、土木学会のこういう資料とか見ると(←PDFです。マニアのみ見てください。)、やっぱフックあったほうが良いよな…と思います。

もっとも、許容応力度設計で構造計算をして耐震等級3を取ろうとすれば、フックはほぼ必須になってくると思います。

木造住宅では構造計算書の提出義務がないので、なんのこっちゃ?という住宅関係者もいるかも知れませんが、それは恐ろしいことだと思います。

2019年09月12日

Post by 株式会社 macs

About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。