短命住宅ではいけない

本日は、富士市の建替え現場からです。

まずは解体工事。

ですが、おそらく一般の方がイメージする「解体」からすると、地味な写真ではないでしょうか?

昨今はごみの分別が非常に厳しく、上の写真のように、まずは石膏ボードを手で解体、からです。

当然、重機でグチャより手間ひまがかかり、コストも高くなります。

アルミサッシも手で外されてますね。

昔話では、自分で解体して河原で燃やしちゃった、みたいな猛者もいたようですが、今そんな事したら捕まります。

そうしてやっと重機の登場。

住んでいた人はもちろんですが、工務店の仕事をしていると、作ったた当時の息吹まで感じられる解体現場は、なんとも悲しげな雰囲気を感じてしまいます。

このお宅は築四十数年と聞きます。

上の写真で指差す部分、浴室入り口なんですが、アップすると、

土台は腐り、柱の根元など、無くなって宙に浮いています。

大地震が来ていたら…

そう思うと恐ろしいですね。

このような写真からも、こちらの家は、その寿命を終えていたのでしょう。

家の場合、寿命とは言いません。

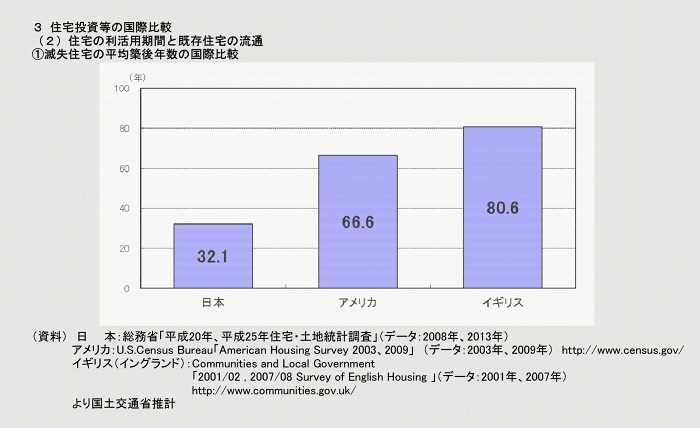

生後何年で死んだか=寿命、だとすれば、築後何年で解体されたか=滅失住宅の平均築後年数、と言います。

このグラフは、国土交通省のホームページ「平成30年度 住宅経済関連データ」というところからダウンロードしたエクセルファイルを画像にしたものです。

住宅ローンより、日本の家の寿命は短いのです。

諸外国に比べても、なぜこんなに極端に短いのか?

税制の問題や習慣などもあるかもしれませんが、一番は、

【水漏れや結露が家を腐らせるから】

だと思います。

そして、建てる時に、見栄えばかり宣伝して、【耐久性を疎かにする業界の体質】に問題の本質があります。

早く住めなくなって建て替えてもらった方が儲かるから…。

よーーーーく勉強して、長持ちする家、一生住める家、資産として受け継がせることが出来る家、にしましょう!

2019年07月25日

Post by 株式会社 macs

About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。