気流止めが必要になった訳

本日は、リフォーム現場でのお話です。

築年数はかなりのものです。

太い柱や梁は、随所に立派なケヤキが使われ、和室の造作などにも見事な普請が見られます。

ただ、

「やっぱり昔の家は、いい材料を使って大工が釘を使わずに建てたから長持ちするんだねぇ」

ってのは間違い。

今の日本の家が長持ちしなくなった理由はちゃんとあります。

上の写真の指差す部分、アップしてみましょう。

竹を割ったものが並び、それに藁を混ぜた土を塗っているのがわかります。

上の方しか見えませんが、竹(と木材)は横にももちろん入っていて、それらは縄で縛られています。

いわゆる「小舞壁(こまいかべ)」という昔ながらの工法です。

弱点として、左官仕事なので、メチャメチャ工期がかかります。

今は小舞壁なんて出来る(やったことがある)左官職人自体、ほとんどいない。

で、高度成長期、もっと早く、もっと安く、家が出来ないか、で考案されたのが、新在来工法と呼ばれる現在の家作り。

小舞壁ではなく、柱と間柱に、プラスターボードを貼り付ける大壁仕上げ。

さてこの大壁仕上げ、小舞壁にはない重大な問題点を含んでいたのでした。

それが、「壁の中」。

小舞壁、画像でも分かると思いますが、竹を組んで両側から土を練り付け、仕上げ部分はさらにシックイを塗ります。

小舞壁には、「壁の中」という「空間」そのものが存在しません。

ところが、大壁には、「壁の中」という「空間」が存在する。

空間の中の空気は、暖まると軽くなって上昇するので、「気流」が生まれます。

絶対に。物理法則だから。

空気はとても小さいので、密閉して空気の移動を防ぐのは非常に困難。

でも、それを無視すると、空気は上へ上へ、最終的には小屋裏まで上ります。

新しい空気は床下から引っ張られる。

試しに、木造住宅にお住まいの方は、スイッチプレート(※コンセントプレートは危険)の下側にマイナスドライバーを引っ掛けて手前に外し、手を入れるか、耳を近づけて下さい。

この時期、びっくりするくらい風が下から上へと流れているのが分かります。

(しっかり作ってある家ではこの現象は起きません)

壁の中に気流があると、

1.

壁の中は常に床下の空気が引っ張られるので暖まらずに、暖房効率を甚だしく下げる

2.

隙間から、室内の暖かく湿った空気を引っ張りながら小屋裏まで運ぶので、壁内や小屋裏の湿度が上がってカビる→いつか下地を腐らせる

という困った問題が起きます。

これが、昔の家より今の家のほうが長持ちしない最大の原因。

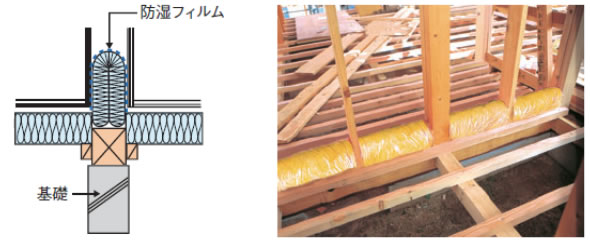

だから、気流が登らないように、「気流止め」というものを付けるように、断熱材メーカーも、国も言っています。 ※旭ファイバーグラス【断熱施工マニュアル】のページより

※旭ファイバーグラス【断熱施工マニュアル】のページより

ただし、まだまだ一般的になっていないのが、工事現場での現実。

されに、この様な理屈を、わかっていて工事するのと、知らずに工事するのでは…

というお話。

「知らず知らずのうちに、不善をなす」なんてことがあってはならない。

2018年03月07日

Post by 株式会社 macs

About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。