iphoneのFLIR ONEを使ってみた

低燃費カーや電気自動車など、いわゆるエコカーが人気なのは言うまでもありません。

「燃費」で計算すると、今使ってるガソリン代を考えると、買い換えても何年で元が取れるね、と言った事が簡単に出来るのも、人気の理由でしょう。

しかも、試乗して使い心地(乗り心地)も試してみることが出来ます。

住宅はどうか…?

「断熱性」が「次世代基準」とか言われても、一般の方にはぴんと来ない。

燃費も分からなければ、住み心地は、住んでみるまで分からない。

が、今や断熱性能は見える時代、比べる時代になってきました。

ネットで話題の、iphoneに合体させて使う熱感知カメラ「FLIR ONE」。

私も持ってます。

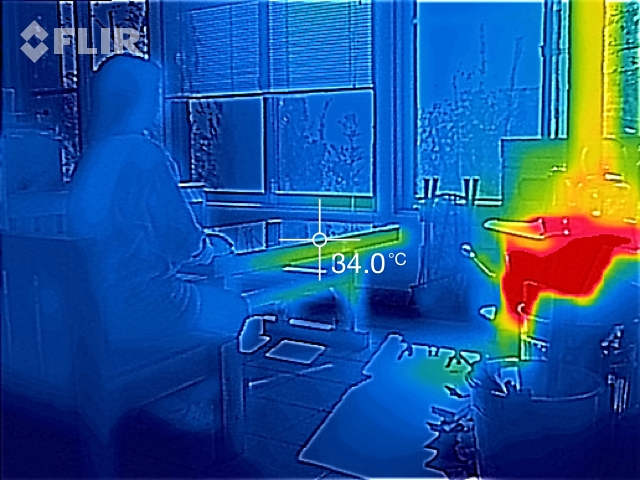

会社の薪ストーブと家内を撮ってみました。

中心部の温度の測定も出来ます。

ストーブがかなり熱いのが分かりますね。

床の日が当たっているところも、形がくっきり出ています。

iphoneのカメラ機能と連動させて、実際の写真画像と合成して出力してくれるので、どこの場所をとっているのかが一目瞭然です。

ちなみに、この画像は縮小しておりません。そのままのサイズ(640×480ピクセル)です。

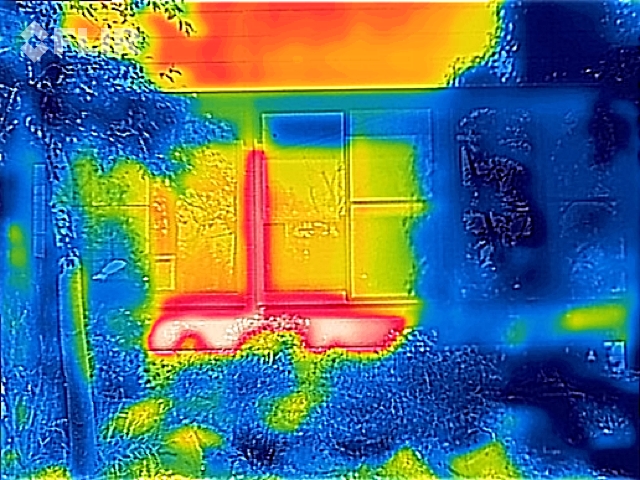

こちら、会社の外壁。

日が当たっているところは赤く、木で陰になっているところは青い。

うん、とてもわかりやすい。

このカメラ自体の存在は一年前のとあるセミナーで知りました。

「こんなカメラが出たら日本中で裁判になるぞ!」

「倒産する建設会社が続出するぞ!」

と建設業界に戦慄が走りました。

なぜか?

そもそも熱感知カメラは、赤外線を感知して、表面温度の違いを視覚化します。

数十万から数百万もする高価なカメラなので、一般には出回っていません。

が、iphoneと合体することで、複雑な演算処理やカメラ機能・表示機能、そういったものは全てiphoneがやってくれるので、大幅にコストダウン。

数万円で手に入ります。

すると、こんな事が起きるゾ!と言われたのです。

「あったか住宅って言われたのに、すごく寒いんだよね…。ほかのうちと比べてどうなのかな…。」

熱感知カメラで見てみたら、

「えっ!他の家より我が家の方が赤く映ってる!熱が逃げてんじゃん!」

とか、

「このiphoneのガジェット、おもしろいね…。ほら、うちの壁も、こんな風に映るよ…。」

熱感知カメラで見てみたら、

「おいおい!ここの部分だけ何でこんなに赤いんだ?ここ、断熱材がちゃんと入ってないんじゃないの!?」

と言った具合です。

まさに、「訴えてやるwww!」ですね。

ただ、使ってみて分かったのですが、温度のレンジ調整機能が無い(私がいじった範囲で見つからない)ので、温度の微妙な違いを見ることは、このカメラでは出来ないようです。

(断熱材を手抜きした業者さん、ご安心を。)

※「レンジ調整はこうやると出来るよ」とご存じの方は、逆に教えて下さいませ

※追記:どうやらアプリ「FLIR tools」で出来るようです(やってみたけど私は分からない…)。

熱感知カメラは、軍事作戦でも大活躍します。

暗闇で熱感知ゴーグルを付ければ、相手は暗闇で何も見えないのに、こちらは壁の向こうに隠れている敵や、数分前に隠れていた場所まで、「画像」として見えてしまうからです。

どーも、その辺の事情(実際、製造元のFLIRは軍事会社)と、エントリーモデルを高機能にするとハイエンドモデルが売れなくなる、という事情から、このihoneのカメラは、あくまでお遊び用に機能を制限しているそうです。

が、冒頭のように、これからは住宅業界でも、車と同じ様に、断熱性能も見える化してゆかなければと思います。

写真は、先日参加したとあるセミナーでの一コマ。

なるほどなるほど…その通りだ。

・現在の高断熱基準は、海外では、欧米はもちろん、中国や韓国でも、まるで通用しない。

・そもそも、現行の高断熱基準は平成11年のもので、義務ではない。

・その基準が、2020年にようやく義務化。

・その時代遅れ?の基準でさえ、半数以上の建設会社はやったことすらない(業界紙調べ)し、

・5年後に義務化されることも、半数程度の会社しか承知していない(業界紙調べ)。

そんななかで、震災後のエネルギー事情を考えて、温暖な静岡でも、北海道並みの断熱性能が必要じゃないか?と取り組んできたマクスとしては、

・お客様に「どれくらい暖かいんですか?」

・燃費はどれくらいですか?

の素朴な疑問に、明確に答えられるようにしよう!

と思っています。

というか、ここに書いているのは、もうその準備は完了しているってことですけどね(笑)。

徐々にブログでもご紹介して参ります。

2015年02月09日

Post by 株式会社 macs

About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。