モノコック

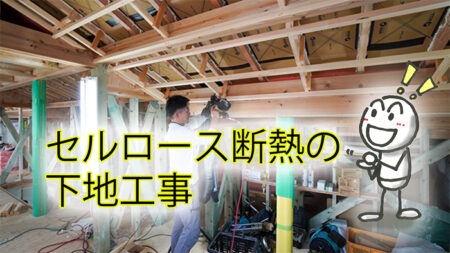

富士宮市で工事中の、【びおハウスM】の現場の様子をご紹介いたします。

まずは、二階の写真。

.jpg)

中央にドサッとあるのは、プラスターボード、いわゆる壁下地です。

近くで工事中の某ローコストメーカーさんの現場では、この現場で構造見学会をしている頃、工事が始まりましたが、もうとっくにプラスターボードは張り終わっています。

速攻で追い抜かれた社員大工の丸山、顔色変えて奮闘中です。

(ガッツだ!頑張れ!)

中央部の天井には…

.jpg)

以前ご紹介した、「ヒートチムニー」が開いています。

熱の逃げ口・明かりの入口・風の通り道♪

言葉は素敵ですが、この中のプラスターボードの施工はしんどいこと間違いなし(笑)。

(根性だ!頑張れ丸山っ!)

さて、こちらは一階。

.jpg)

別アングルからもう一枚。

.jpg)

こちらで既に貼られている白い壁は、先のプラスターボードではなく、「あんしんN」という、地震に耐える「耐力壁」となる、耐力面材。

許容応力度設計という構造計算によって、外側の耐力面材だけでは不足する部分にのみ、配置してあります。

このへんが、単なる壁量計算だけとの違いですね。

さて、本日のお題「モノコック」。

一階と二階を見ていただきましたが、お気づきでしょうか、内部には、二本の大黒柱である、6寸角の通し柱が有る以外は、柱も壁もありません。

地震に耐える耐力壁は、外周部のみで取り、内部には構造的な物は、この二本の大黒柱のみです。

間仕切り壁は、構造とは無関係で、いわゆるパーテーションとして作られます。

これにより、家族構成の変化によって、自由に壁を付けたり、取ったり、移動したり、が出来るわけです。(ラジバンダリと書かない私は大人さっ)

こういう部分が、住宅の長寿命化に貢献するポイントです。

何にも考えずに家の中の壁をぶち抜いて、「何て事でしょう!こんなに広くなりました?!」とかいうのはダメなんです。

地震でやられてしまいます。

家族の命を守るのが家なんです。

この様に、外周部に応力を受け持たせる構造を、モノコック構造と言います。

車や飛行機も、昆虫やカニさんも、モノコック構造です。

「モノコックが最高!」「モノコック以外は偽物!」

じゃないですよ。

日本の伝統工法の貫構造だって本物です。

大事なのは、ガッチリした構造ってことで。

悲惨な地震を経験してもなお、

四号建築物特例があるから木造住宅は構造計算しなくて良い、

なんて…、

.jpg)

(…誰だ?コイツ)

2012年10月12日

Post by 鈴木 克彦

About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。