数字で表せない性能

本日も、先日の裾野市の見学会での気付きから。

アプローチの写真。

門柱の向こうにウッドデッキが見えます。

ウッドデッキにはベンチが付いており、ベンチには背もたれが付いています。

背もたれは目隠しも兼ねています。

中から見ると外の様子はわかり、明かりも風も届くのですが、

道路側からは家の中の様子は(隙間から覗かないと)見えません。

見学会は、土曜日は雨。日曜日は晴れ。

雨の日のウッドデッキを見てみると、建物から2.3m出ていますが、先端の方しか濡れていませんね。

こちら二階のウッドバルコニー。

1.4m出ていますが、屋根の軒も、1.4m出ているので、ベランダの先端しか濡れていません。

見学会では、

「この建物のUA値はいくつですか?C値は?」

とご質問された方がいらっしゃいました。最近多いですね。

建物の断熱性能を示すUA値、気密性能を示すC値。

たしかに、どちらもとても大切です。

こちらのお宅のUA値は0.44、C値は0.8。

UA値は、いつものマクスの家に比べると、ちょっとだけいいかな。

C値は、引違い窓が多いのもあって、ちょっと悪め。

でも、この数字がどのくらい良いのか悪いのか、一般の人にはとても分かりづらいです。

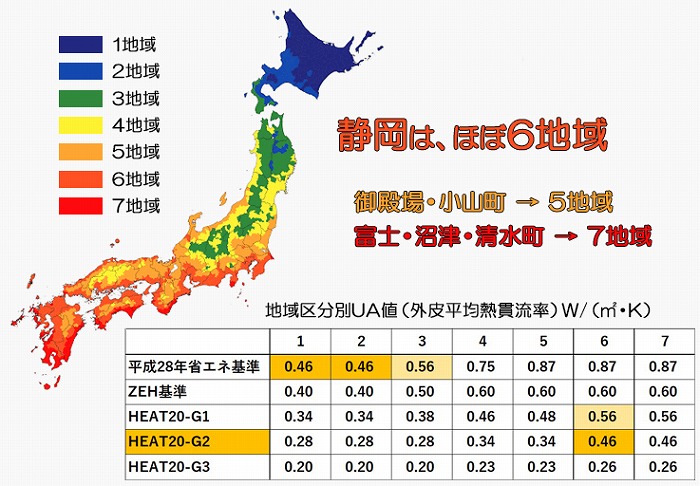

断熱の基準は、全国を8つの区分に分けられています。沖縄が8ですが、割愛。

静岡県は、ほぼ6地域で、御殿場や小山町など寒いところが5地域で、暖かい伊豆の先端が7地域って感じでしたが、昨年少し改定され、マクスのある富士市は6地域からより暖かい7地域になりました。

けれど、表を見て分かるように、6も7も断熱に関しては変わりません。

平成28年基準というのは、平成11年にできた次世代基準という基準を、Q値からUA値に計算を少し変えただけですので、今から20年以上前にできた「次世代」の夢のような?基準と言えます。

でも実はこの「次世代」の基準は、2020年に義務化、つまり、最低基準になる予定だった(国交省の反対で流れちゃった…)お寒い基準です。

現在の「高断熱住宅」の基準であるのですが、温暖な静岡県でも、全然暖かくなく、窓は普通に結露します。

ZEH基準というのは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスが正式名称で、ゼッチと言われるんですが、【空調・給湯・照明・換気】のエネルギーと、【太陽光の発電のエネルギー】を「ほぼ同じ」にするというもの。

断熱性が低いと空調が大きくなるので、「ほぼ同じ」に出来ない。だから、平成28年基準より高断熱。

という意味。

【テレビや冷蔵庫の家電のエネルギー】はZEHの計算に含まれませんから、ZEHにすると電気代がタダになる、という意味じゃぁ全然ないことにご注意を。

というか、ZEHの基準もまだまだ甘いわけです。

まだまだ寒い。

HEAT20とは研究者など有志の団体が示した断熱基準で、グレードは1,2,3の順に高い。

グレード3になると、ほぼ無暖房で過ごせるレベルだと思いますが、上の表を見てください、静岡でG3を目指すと、北海道の高断熱住宅の基準(UA=0.46)を、更に大幅に上げないと達成できず、私としてはこれは費用対効果が悪すぎると思っています。

だから、HEAT20のグレード2(G2)が目指すレベルです。

けれど、こっからが本日一番書きたいこと。

・窓を小さく、少なくすれば、UA値はどんどん良くなります(小さくなる)。

・けれど、窓が小さく、すごく日当たりが悪いG2レベルより、大きな窓で日当たりが良いZEHレベルの方が、晴れた日は遥かに暖かいです。

そう、数値はあくまで基準であって、それが全てではない。

数字は、住まい手にとっての最適解を設計者が考え、性能を担保するための道具であって、施主側が数値が0.1どーのこーのと悩む必要は、本来ないわけです。

こちらのお宅は裾野市ですから、UA値0.44は、HEAT20のG2をクリアしていますね。

東北地方のZEH基準もクリアできるし、北海道の高断熱住宅の基準もクリアできます。

でも、こちらのお施主様は、このブログを見て、

「へぇ、私達の家って、北海道の高断熱住宅の基準もクリアしてるのね…」

って今、初めて知ったと思います(笑)。

耐震性能や断熱性能、そういった部分は、当然に、責任として、つくり手側が担保した上で、

雨がふっかけないよ、とか、

陽がたくさんはいるよ、とか、

風が抜けるよ、とか

そういった

「数値に表せないけれど、暮らしやすさに大きく影響する部分」

を考えるのが、本来のあり方ではないかと思います。

2021年04月21日

Post by 株式会社 macs

About Me

生存確率50%の超未熟児だった娘が退院して家族がそろった夜に涙してから 家は家族の絆を育む場所だと気付く。地元で百年。これからも社員大工たちと共に創りあげ 家族の笑顔と絆を一生涯守ってゆくのが私の使命。